秋の特別御開帳にあわせて、奈良県吉野山の金峯山寺蔵王堂に行ってきました。

修験道の総本山として知られる金峯山寺は、山の中腹に建つ荘厳な国宝の大堂です。蔵王堂は世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産にも登録され、吉野山を代表する歴史的建造物として知られています。

堂内には、日本最大級の厨子が据えられ、秘仏のご本尊「金剛蔵王大権現」三体が安置されています。

ふだんは非公開ですが、春と秋には「特別御開帳」が行われ、実際にお姿を拝むことができます。巨大な青黒いお姿は圧巻で、災難除けや諸願成就を祈る参拝者で賑わいます。

さらに蔵王堂の堂内には、不動明王、釈迦如来や聖徳太子像をはじめとする多くの尊像も安置されています。

私も不動明王にお会いしたくて拝観に行って来ました。それぞれの尊像は長い年月を経て大切に祀られ堂内には穏やかな時間が流れています。吉野山の自然と調和したその空間は、信仰の歴史を今に伝える特別な場所です。

【金峯山寺 蔵王堂】基本情報

| 公式HP | こちら▶ |

| 所在地 | 奈良県吉野郡吉野町吉野山2498 |

| 問合せ | 0746-32-8371 |

| 参拝時間 | 8時半~16時 |

| 拝観料 | ■通常時 大人800/中高600/小学400 ■ご本尊特別御開帳時 大人1600/中高1200/小学800 |

| 駐車場 | 専用の駐車場はありません。 近隣の有料駐車場をご利用下さい。 |

| 寺務所 | 御朱印帳・御朱印・数珠・御守り・絵馬・お札など |

※蔵王堂の朝座勤行(午前6時30分~)・夕座勤行(午後4時30分~)に参列する事が出来ます。

※法要や各種行事の際には、入堂が制限される場合があります。

※撮影時の情報です。

| 山号 | 金峯山 |

| 宗派 | 金峯山修験本宗 |

| ご本尊 | 金剛蔵王大権現 |

【金峯山寺 蔵王堂】歴史と由来

金峯山寺は、修験道の開祖・役行者が吉野山で感得した金剛蔵王大権現を祀ったことに始まります。

奈良時代から山岳信仰の中心として発展し、南北朝時代には後醍醐天皇が南朝を開いた地としても知られています。

度重なる戦火や災害を経て、現在の蔵王堂は豊臣秀吉の寄進によって天正20年(1592年)に再建されました。吉野山の桜とともに、古代から続く祈りと文化が息づく寺院です。

【金峯山寺 蔵王堂】ご利益

蔵王堂のご本尊は、特に「厄除け」「災難除け」「諸願成就」に霊験あらたかとされています。そのほか、登山や旅の安全、心願成就、家内安全などを願う参拝者も多く訪れます。

境内には、恋愛や安産祈願の「愛染明王堂」、頭の病を癒す「脳天大神」など、それぞれの願いに寄り添う仏様が祀られています。

【金峯山寺 蔵王堂】境内めぐり

「蔵王堂」と刻まれた石碑が参道の入口に立っています。ここを一歩踏み入れると、吉野山の霊域へと入る特別な時間が始まります。

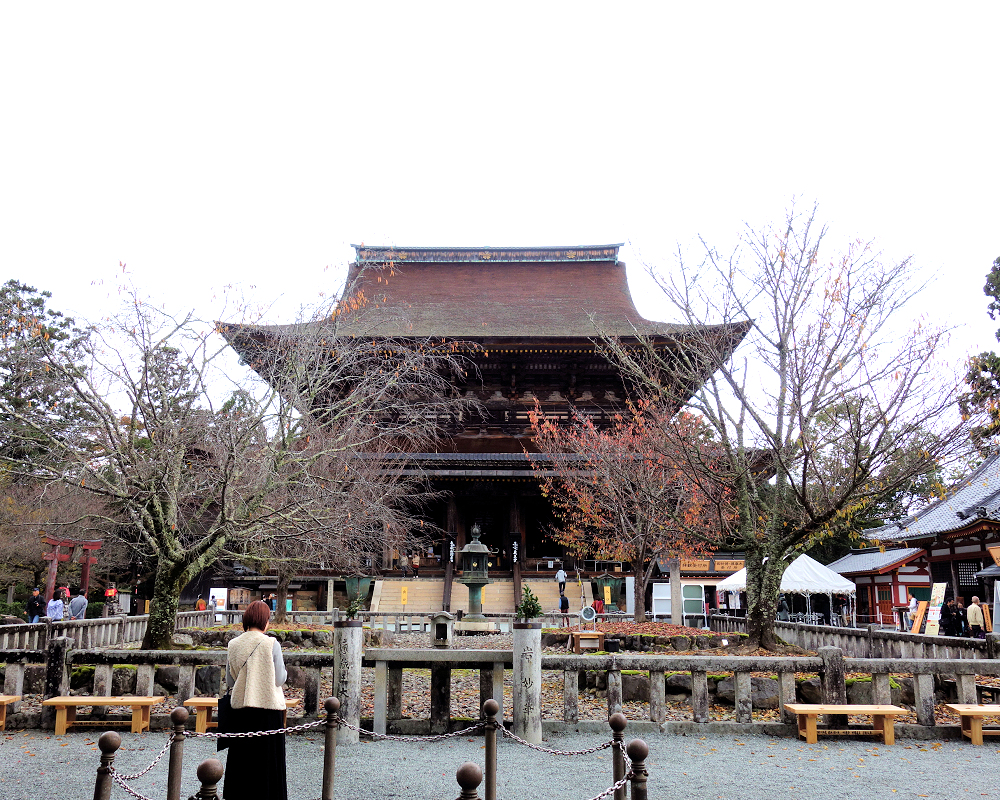

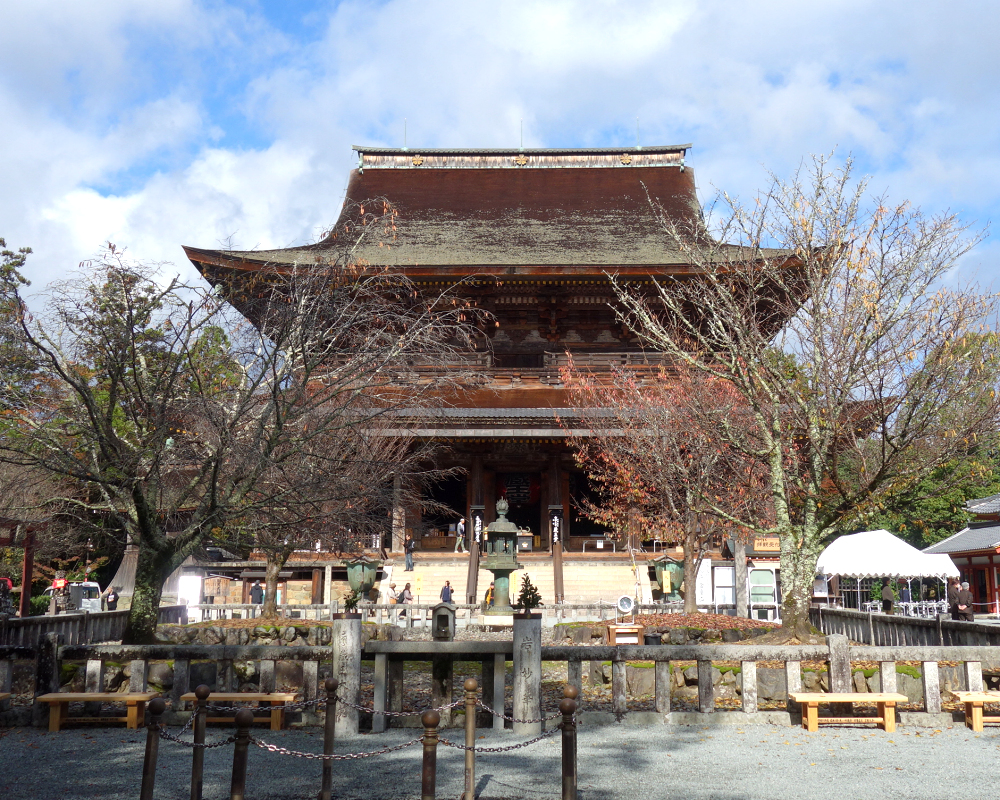

正面には、堂々と蔵王堂がそびえ立っていました。

檜皮葺の屋根と太い柱が力強く、近づくほどにその迫力が増していきます。静かな山の中にありながら、圧倒的な存在感を放つ本堂です。

蔵王堂は、東大寺大仏殿に次ぐ規模を誇る木造建築です。

堂内には68本の巨木の柱が立ち並び、自然のままの形を生かした造りが特徴。まるで「森の中に建つ堂」のような空間で、光の差し込み方までも計算された美しさがあります。

ご本尊・金剛蔵王大権現

金剛蔵王大権現は、釈迦如来・千手観音・弥勒菩薩の三尊が末法の世を救うため、怒りの姿で現れたと伝えられています。

青黒く彩色されたお姿は、恐れを超えた強さと慈悲を象徴する存在。修験道の本尊として、厄除け・災難除け・諸願成就など幅広いご利益があると信仰されています。

ご本尊の三体は秘仏として常時は非公開ですが、春と秋に「特別御開帳」が行われます。期間中は大勢の参拝者でにぎわい、堂内では僧侶による法要も営まれます。

【蔵王像(蔵王権現像)】は、なぜ造られたのか?

1. 役行者が“山で感得した仏”として造立された

奈良時代の修験道の祖・役行者は、吉野から大峯山へ続く山々で厳しい修行を行いました。

その修行の中で、釈迦如来・千手観音・弥勒菩薩の三尊が現れたと伝えられています。

しかし役行者は、

「この柔和なお姿では、乱れた末法の世の人々を救うことはできない」と考え、さらに祈りを続けました。

すると山が揺れ、雷が轟く中で、怒りの形相をした力強い仏が出現したといわれます。

これが「金剛蔵王大権現」です。

その姿を忘れぬよう、役行者は山桜の木に刻み、そのお姿を祀った。――これが蔵王像が造られた最初の由来とされています。

2. “怒りの仏”に込められた意味

蔵王権現は、一見恐ろしい忿怒の姿をしていますが、その怒りは「迷いや悪を断ち切り、人々を正しい道へ導くための慈悲のあらわれ」です。

つまり、優しい仏が姿を変えて、「苦しむ人々を救うため、あえて厳しい形相で現れた」――その象徴が蔵王像です。

そのため、修験道では蔵王権現を「行者を守り、すべての災いを除く守護神」として信仰し、金峯山寺の本堂(蔵王堂)は、そのご本尊を祀るために建てられました。

3. 蔵王堂という建物の意味

「蔵王堂」の名は、「蔵王権現をお祀りする堂」という意味です。蔵王権現の“蔵”には「仏の智慧や力を内に秘める」という意味があり、“王”は「衆生を守護する存在」、つまり「人々を導く力の象徴」です。

堂内には三体の蔵王権現像(過去・現在・未来を救う仏)が祀られ、それぞれが時間と空間を超えて人々を守る存在として信仰されています。

【金峯山寺 蔵王堂】参拝を終えて

蔵王堂の佇まいは重厚感があり、どの角度から見ても素晴らしい建物でした。

堂内を順路に沿って進むと、最後にご本尊・金剛蔵王大権現を拝むことができます。お一人ずつ座ってゆっくりと祈願できる時間が設けられており、落ち着いた雰囲気の中で心静かに手を合わせることができました。

神仏研究家・桜井識子さんの著書で紹介されている不動明王像も、実際に拝見すると圧倒的な存在感で、力強さを感じる素晴らしい仏像でした。蔵王堂全体が静けさと力に包まれていて、まさに祈りの聖地という言葉がぴったりです。

吉野山までの道は狭く、車で行く際は十分な注意が必要ですが、それを超えても訪れる価値のある場所だと思います。