京都・宇治にある興聖寺は、紅葉の名所として知られる曹洞宗のお寺です。

参道の琴坂は、季節ごとに表情を変え、秋には紅葉のトンネルのような景色が広がります。

今回の参拝のお目当ては、打出の小槌を持つ三面大黒尊天。

神仏研究家・桜井識子さんの著書やブログを読んで「お会いしたい」と思い、宇治まで足を運びました。

境内には、伏見城の遺構と伝わる「血染めの天井」、歩くと音が鳴る「法堂の鶯張り」、願いを込めて叩く「一願木魚」など、たくさんの見どころがあります。

静けさの中に多彩な魅力が詰まった、ともて印象深いお寺でした👏✨

【興聖寺】基本情報

| 公式HP | こちら▶ |

| 所在地 | 京都府宇治市宇治山田27-1 |

| 問合せ | 0774-21-2040 |

| 参拝時間 | 10時~16時 ※行事により入山規制あり |

| 拝観料 | 500円 |

| 駐車場 | 専用の駐車場有(有料500円) ※仏事等でお参りの方は受処にて返金 |

| 寺務所 | 御朱印・御朱印帳あり |

※本記事の情報は撮影時点のものです。内容や料金などは変更になる場合がありますので、最新情報は公式案内でご確認ください。

| 名称 | 佛徳山 観音導利院 興聖宝林禅寺 |

| 宗派 | 曹洞宗 |

| ご本尊 | 釈迦三尊 (釈迦牟尼仏を中心とする釈迦三尊像) |

駐車場と参拝券について

境内に有料の駐車スペースがあります(1台500円)。お車でお越しの方は、参道をそのまま奥へ進むと駐車場が見えてきます。

混雑期や行事のある日は制限されることがあるため、公共交通機関の利用も検討すると安心です。

参拝券と駐車券の券売機

山門の手前に券売機が設置されています。

駐車券は山門前に設置の自動券売機で購入できます。拝観券(志納料500円)も同じ券売機で購入でき、いずれも券を受け取ったら受付でご提示ください。

※本記事の情報は撮影時点のものです。内容や料金などは変更になる場合がありますので、最新情報は公式案内でご確認ください。

【興聖寺】歴史

興聖寺は、天福元年(1233年)に曹洞宗の開祖・道元禅師が創建した、日本で最初の曹洞宗道場です。のちに荒廃しましたが、江戸時代に淀藩主・永井尚政が再興し、萬安英種禅師を中興開山として迎えました。現在も「初開の道場」として、法要や修行が受け継がれています。

【興聖寺】境内巡り

参道~琴坂~

坂の両側を流れる小川の音が、まるで琴の響きのように聞こえることから「琴坂」と呼ばれるようになりました。

春の新緑から秋の紅葉まで四季の彩りが楽しめ、興聖寺でもとくに人気のある見どころです。

ゆっくり坂を上がっていくと、ほどなく竜宮造の山門が見えてきます。

山門(龍宮門)

龍宮門は、琴坂を登り切った先にある二層の門です。上の階には「宝冠釈迦如来」が祀られていて、禅寺ならではの骨組み(放射状の架構)が目を引きます。

この門には「修行する人が、龍のように大きく成長してほしい」という願いが込められていて、山門をくぐること自体が“修行の始まり”を示す意味合いもあります。参道(琴坂)→山門→法堂が一直線に並ぶため、境内の入口として気持ちが自然と引き締まる場所です。

秋葉堂

興聖寺の鎮守・秋葉三尺坊大権現をお祀りするお堂です。毎年一月には、秋葉さまを本堂にお迎えして大般若祈祷会が行われ、境内一体で無事安全を願います。

鐘楼

鐘楼に吊るされた梵鐘には、江戸時代初期の儒学者「林羅山」が撰した銘文(文章)が刻まれています。その響きの美しさから「興聖の晩鐘」と呼ばれ、宇治十二景のひとつに数えられています。

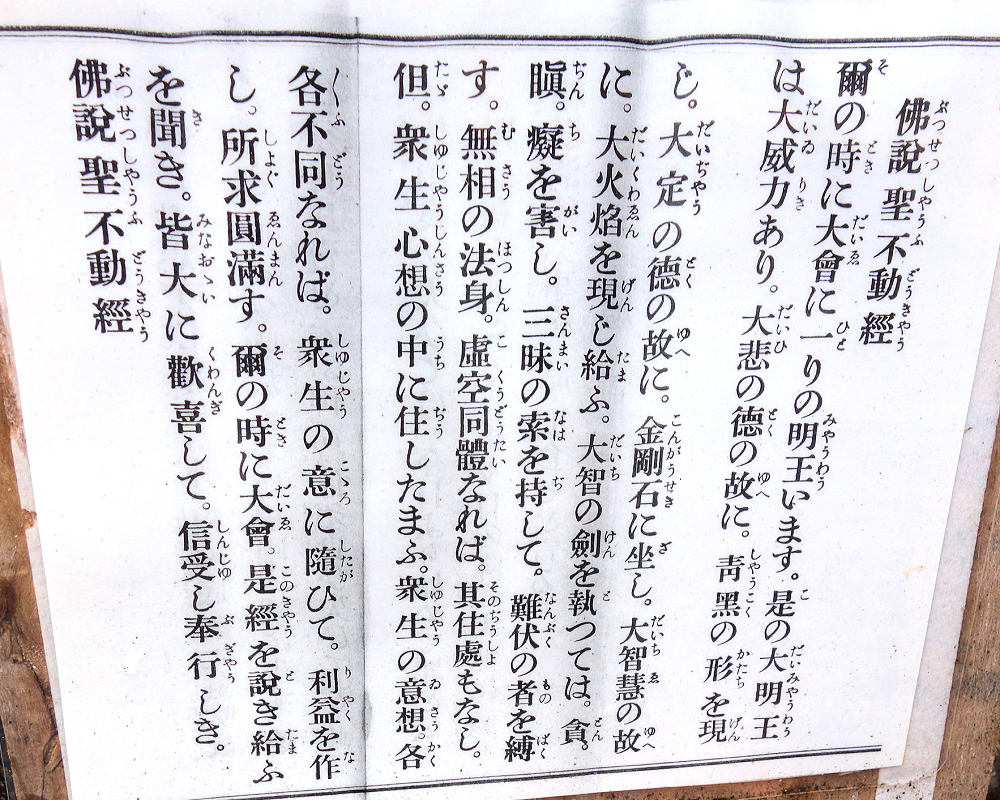

不動明王の石仏と佛説聖不動經

境内には、不動明王の石仏がお祀りされています。静かな場所に据えられ、足を止めて手を合わせる方も多いお像です。

佛説聖不動經は、不動明王に手を合わせるときに静かに唱える、短いお経です。題名の「佛説」は“お釈迦さまが説いた”という意味で、「聖不動經」は不動明王に関する経を指します。

薬医門(中雀門)

興聖寺の薬医門(中雀門)は、山門の奥にある中門で、堂内への入口となっています。

宇治市指定有形文化財「興聖寺伽藍十二棟」のひとつとして登録され、本堂・僧堂・庫裏・鐘楼などとともに江戸時代の伽藍構成を今に伝えています。

こちらで受付を済ませたあと、各自で堂内を巡ります。

【興聖寺】堂内巡り(有料ゾーン)

枯山水庭園

本堂・庫裏・僧堂・薬医門に囲まれる形で庭園が配され、どのお堂からも景色が楽しめるようになっていました。

こちらの池は、宇治川より水を引いています。季節ごとに違った景色が楽しめます。

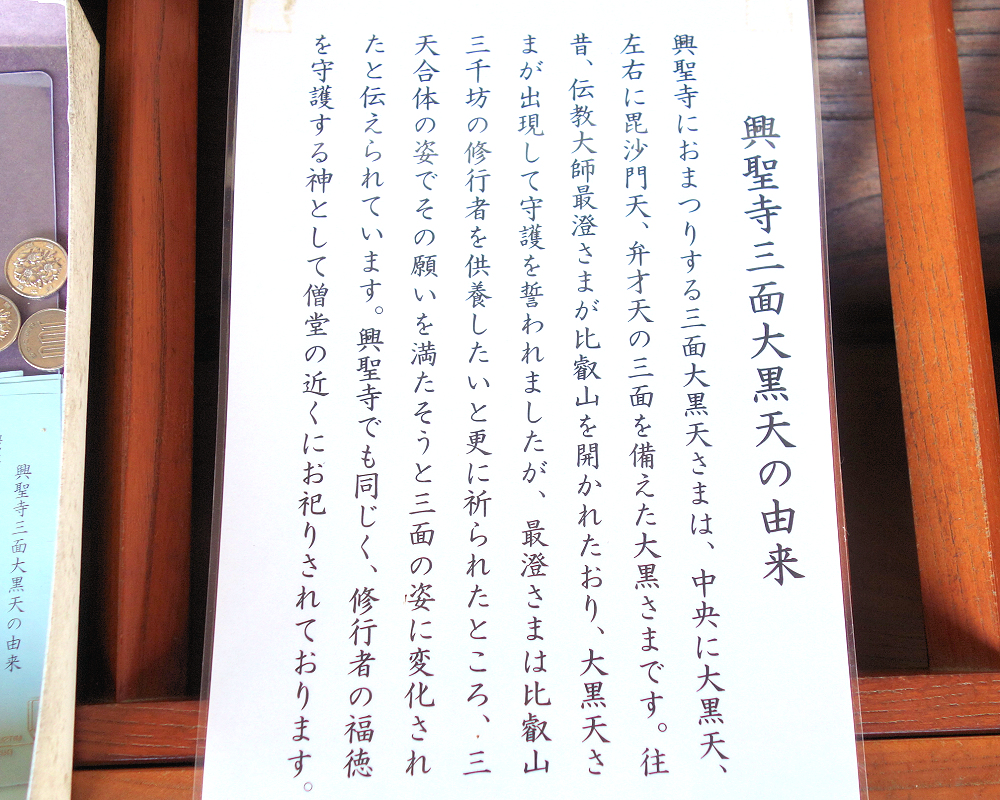

三面大黒尊天👏パワスポ👏

神仏研究家・桜井識子さんの著書で紹介されていた、三面大黒尊天さま。

ずっとお会いしたいと思っていたので、念願が叶い✨ようやく参拝することができました(^^♪

お姿は、大黒天・毘沙門天・弁財天の三神が一体となった三面相。

迫力のあるお顔なのに、どこか親しみやすく、眺めていると自然と笑顔になってしまいます。金色の打出の小槌や、華やかな衣装も印象的で、思わず見入ってしまう温かな願掛けスポットでした👏

三面大黒尊天さんは、僧堂の入り口の手前の壁にお祀りされています。

こちらで、しっかりとご祈願させて頂きました👏✨

法堂👏歴史的見どころあり

お寺の中心となるお堂。

住職が説法を行う道場で、朝夕には勤行が営まれます。

興聖寺の法堂は、伏見城の建材を使って建てられたと伝えられています。

堂内には、ご本尊の釈迦牟尼仏を中心に、両脇に文殊菩薩と普賢菩薩が並びます。また、達磨大師、大力修復菩薩、十六羅漢もお祀りされ、落ち着いた雰囲気の中で拝観できます。

鶯張りの廊下

興聖寺の法堂には、見どころがいくつもあります。歴史を感じる建築の中には、伏見城の遺構を用いた「血天井」や、歩くと音が鳴る「鶯張り」の廊下など、当時の工夫や物語が残されています。

まずはこちらの「鶯張り」の廊下。歩くと意図的にきしむ音が鳴る造りで、当時は外からの侵入を知らせる工夫だったとも伝わっています。

もう一つは天井の「血天井」。伏見城ゆかりの板が使われ、今も手形や足形の痕跡が残っているといわれます。

血天井

伏見城の戦いで、石田三成に敗れた鳥居元忠(徳川家康の家臣)とその部下が自害したときのものだとされています。その時についた血の床板を天井にはりつけ供養したとされていますが、他の説もあるようです。

一願木魚

大きな大きな木魚です。

「静かな心で木魚をさすりながら一つだけ願い事を念じて下さい。例(希望成就、良縁成就、志望校合格、病気全快、身体健康など)」と案内版に書かれています。

一つ一つに由来や意味があり、ただ見るだけでなく、その背景を知ることでさらに興味深く感じられます。静かな堂内を歩きながら、こうした見どころをゆっくり巡るのも興聖寺参拝の楽しみのひとつです。

【興聖寺】僧堂

僧堂は、修行僧が坐禅を行う道場であり、寝起きや食事なども行う生活の中心となる場所です。

堂内には、右側に顔を持つ珍しい文殊菩薩坐像がお祀りされています。

こちらでは、定期的に坐禅や写経の体験が行われるほか、法要や講義の場としても使用され、修行の息づく静かな空気に包まれています。

【興聖寺】参拝を終えて

静かな境内には、長い歴史と禅の心が息づいていました。

琴坂の紅葉、龍宮門の荘厳な姿、そして法堂の血天井や鶯張りの廊下——

その一つ一つに、過ぎ去った時代の記憶が刻まれています。

僧堂では修行僧の気配が今も感じられ、三面大黒尊天さまの前では自然と手を合わせたくなるような温かさに包まれます。建物も庭も仏さまもすべてが調和し、訪れる人の心を静かに整えてくれる場所。

興聖寺は、歴史・美しさ・安らぎのすべてがそろった、まさに素晴らしいお寺です。