奈良県天理市にある石上神宮(いそのかみじんぐう)は、日本最古の神社のひとつとして知られています。

神話の時代に始まり、神剣「布都御魂(ふつのみたま)」をお祀りする神社として、長い歴史の中で多くの人々に信仰されてきました。

境内は深い森に囲まれ、空気が澄んでいてとても静か。

足を踏み入れると、自然と背筋が伸びるような清らかさがあります。

そして何より印象的なのが、自由に歩き回る鶏たち。

どこか穏やかで、心が和む光景です。

歴史の重みと、自然のやさしさが調和する場所。石上神宮は、訪れる人の心を落ち着かせ、前に進む力を与えてくれる、そんな神社です。

【石上神宮】基本情報

| 公式 | こちら▶ |

| 所在地 | 奈良県天理市布留町384 |

| 問合せ | 0743-62-0900 |

| 参拝時間 | 5時半~17時半までは拝殿正面で参拝可能 ※開・閉門の時刻は季節により変ります |

| 拝観料 | 無料 |

| 駐車場 | 無料駐車場有り |

| 社務所 | 9時~17時(冬季16時半まで) |

| 授与品 | 御朱印帳・御朱印・お札・御守り・絵馬・縁起物 |

※拝殿は国宝となっていますので、無断での昇殿はできません。

※本記事の情報は撮影時点のものです。内容や料金などは変更になる場合がありますので、最新情報は公式案内でご確認ください。

駐車場について

県道51号線を挟んで、神社側に第2、第4駐車場と、神社の反対側に第3駐車場があります。

いずれも、無料でご利用出来ます。

こちらは、道路挟んで反対側の第3駐車場。

立て看板が立っているので、案内を目印にご利用下さい。

【石上神宮】歴史と由来

石上神宮は、今からおよそ二千年前の崇神天皇の時代に、物部氏が神剣「布都御魂(ふつのみたま)」を祀ったのが始まりと伝えられています。『日本書紀』や『古事記』にも登場する歴史ある神社で、伊勢神宮と並んで早い時期から「神宮」と呼ばれてきました。

当初は本殿を持たず、神宝を納めた「禁足地」そのものを神体として拝んでいたといわれています。明治時代の発掘で伝承どおりの神剣が見つかり、現在の本殿が建てられました。

【石上神宮】ご祭神とご利益

石上神宮のご祭神は、神剣「布都御魂」を神格化した布都御魂大神です。この剣は神武天皇を勝利へ導いたと伝えられ、勝負運や起死回生の象徴とされています。

あわせて布留御魂大神・布都斯魂大神も祀られ、生命力を高め災いを祓う神として崇敬されています。

ご利益は、健康長寿・病気平癒・厄除け・開運招福・勝負運など多岐にわたります。特に「起死回生」や「再生」のご利益が強いといわれ、人生を立て直したい時や新しい挑戦を始める時に訪れる方が多い神社です。

【石上神宮】境内巡り

参道を歩いて神域へ

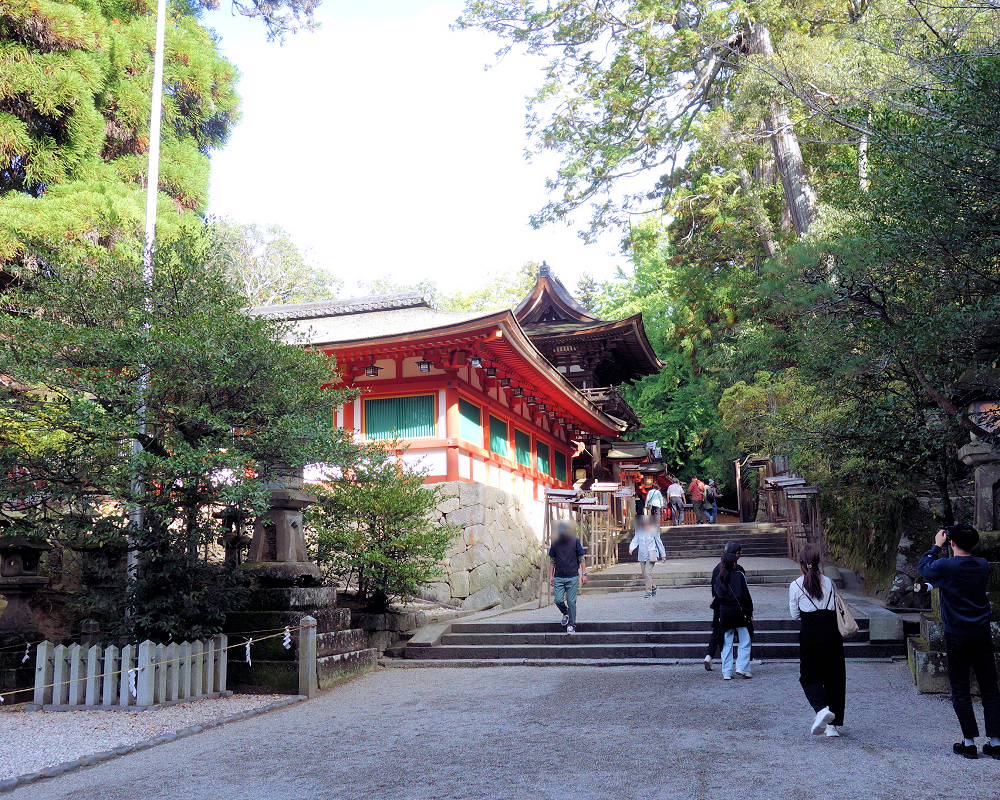

鳥居をくぐると、森に包まれた静かな参道が続きます。

木々の間を吹き抜ける風や鳥の声が心地よく、日常から離れて神聖な空気に包まれていく感覚があります。

途中には樹齢数百年の大杉もあり、古くから「神の宿る木」として大切にされています。

楼門と拝殿(国宝)

参道を進むと、鎌倉時代に建てられた重厚な楼門が見えてきます。

その先には国宝の拝殿があり、朱塗りの柱と檜皮葺の屋根が美しく、静かな存在感を放っています。

鎌倉時代の末、後醍醐天皇の時代である文保2年(1318年)に建てられた楼門で、重要文化財に指定されています。もともとは「鐘楼門」として上の階に鐘が吊るされていましたが、明治の神仏分離の際に取り外されました。

正面に掲げられた「萬古猶新」の額は、山縣有朋の筆によるものです。

「萬古猶新」とは「永遠に新しい」という意味で、時を超えて変わらぬ清らかさを象徴しています。

石上神宮の拝殿は、平安時代末期に建てられた国宝の建物です。古くは白河天皇の時代、宮中の神嘉殿を移したものと伝えられています。

長い時を経ても変わらぬ姿で、今も多くの参拝者を静かに迎えています。

神鶏と自然の恵み

境内では、神の使いとされる鶏たちがのんびりと歩き回っています。人にも慣れていて、近くを通っても穏やかに過ごしている姿がとても可愛らしいです。

石上神宮では、古くから鶏が「神様の使い」として大切にされています。夜明けを告げる神聖な鳥とされ、境内に放し飼いされているのはその名残です。

鶏が穏やかに過ごす姿は「災いをトリ除き、福をトリ込む」縁起ものとして親しまれています。昭和の頃から飼育が続き、今では神社の象徴的な存在となっています。

出雲建雄神社 摂社

出雲建雄神社は、延喜式内社に列する古社で、草薙剣の荒魂である出雲建雄神をお祀りしています。

天武天皇の時代、神主の布留邑智が「八重雲の中で神剣が輝く夢」を見て、その場所に八つの霊石を見つけたことから創建されたと伝わります。神は「この地で皇孫を守り、人々を導こう」と告げ、社殿が建てられたといわれます。

境内の奥には、国宝の出雲建雄神社拝殿があります。

【石上神宮】参拝を終えて

石上神宮を歩いて感じたのは、静かな中にある力強さでした。

森の中に佇む拝殿や楼門はどれも見事で、長い年月を経ても美しさを失わず、今も大切に守り伝えられています。特に国宝の拝殿や出雲建雄神社拝殿は、当時の職人たちの技と信仰の深さを感じさせる貴重な建築です。

神鶏たちの穏やかな姿も印象的で、厳かな空気の中に優しさを感じました。

古代から続く祈り、守り続けられてきた建造物、そして自然の静けさ――

すべてが調和し、訪れる人に安らぎと前へ進む力を与えてくれる神社だと感じます。また季節を変えて、この美しい空間に立ち寄りたいと思える場所でした。