念願のこんぴら参りへ

念願叶って、香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)、通称「こんぴらさん」へ行ってきました✨

事前に調べて覚悟はしていたけど、御本宮までは785段、さらに奥社まで行くと合計1,368段…!まさに“階段地獄”。登っても登ってもゴールが見えず、途中で何度も休憩しました。

それでも、奥社で無事に神様へご挨拶できた時の達成感は格別✨

参拝前に門前町で食べた讃岐うどんの美味しさ、そして参拝後のご褒美のビールまで含めて、すべてが思い出に残る素敵なこんぴら参りとなりました💕

基本情報

| 公式 | こちら▶▶▶ |

| 所在地 | 香川県仲多度郡琴平町892-1 |

| 問合せ | 0877-75-2121(8時半~17時 ) |

| 参拝時間 | ・大門 6時~18時 ・御本宮 7時~17時 ・奥社 9時~16時半 ※奥社道は、天候や災害で予告なく通行止め |

| 拝観料 | 無料 |

| 駐車場 | 無(近隣の有料駐車場利用) |

| 社務所 | 御本宮と奥社の周辺2か所に授与所があります。 ・御本宮9時~17時 ・奥宮9時~16時半 |

※撮影時の情報です。

駐車場について

金刀比羅宮には専用の駐車場はありません。参拝の出発点となる門前町の周辺に、いくつか有料駐車場が整備されています。

週末や祝日は大変混み合うため、朝早めの時間帯に訪れるのがおすすめです。

歴史と由来

金刀比羅宮の始まりは古く、象頭山に大物主神を祀ったことにさかのぼります。平安時代以降は「金毘羅大権現」と呼ばれ、旅の安全や人々の暮らしを守る存在として厚く信仰されてきました。

この神社の歴史を大きく動かしたのが崇徳天皇です。保元の乱で敗れ、讃岐に流されて悲劇の最期を遂げた崇徳天皇。その御霊を慰めるため、1165年に金刀比羅宮へ合祀されました。

怨霊伝説すら残すその存在が、神社の神威をさらに高めたと伝えられています。

江戸時代には「こんぴら参り」が伊勢参りと並ぶ大ブームとなり、全国に分社が広まりました。明治時代に神仏分離で正式に「金刀比羅宮」と改称され、今も多くの人々が参拝に訪れる“特別な存在”となっています。

ご利益

海の守り神として信仰され、薬や医療、商売繁盛など、暮らしに結びついたさまざまなご利益があると伝えられています。

こんぴら参り~門前町を歩く~

こんぴら参りの楽しみは、表参道から続く門前町もその一つ。

ずらりと並ぶ土産屋や飲食店。木造の建物や暖簾が連なる通りは、昔ながらの雰囲気が残っていて歩くだけでもワクワクします。

手打ちうどん「てんてこ舞」

この日の参拝、まずは腹ごしらえからスタート。表参道沿いのうどん屋さんで讃岐うどんをいただいて、石段に挑みました。

麺はモチモチで弾力たっぷり、それでいてしっとり感もあり、「これが本場のうどんだ!」と感動✨一緒に頼んだかき揚げもサックサクで美味しかったです。

地酒カフェ「たなかや」

参拝の帰りに立ち寄ったのが、門前町の地酒カフェ。名前の通り地酒が揃っていますが、ソフトドリンクやソフトクリームも充実していて、お子様連れの方でもお楽しみ頂けます。

このソフトクリーム、マジで美味しすぎました💕

足湯・天然温泉「智光院の湯」

石段を登る途中にある無料の足湯スポット♨

参拝者のために開放されていて、9時~16時に利用可能。疲れた足を癒すのにぴったりでした。

いざ石段へ!御本宮まで785段

石段の心強い味方「貸し杖」

石段を登る前には、参拝者用に貸し杖が用意されています。一本あるだけで足腰の負担がぐっと軽くなり、心強い味方です。

さらに、365段目の大門までは参道沿いの土産屋さんでも杖をレンタルできるので、途中で「やっぱり杖が欲しい」と思ったときでも安心。気軽に借りられるのが嬉しいポイントです。

また、参道には自動販売機も設置されているので、水分補給をしながら無理なく進めます。時々休憩をはさみつつ、自分のペースで登れるのが、こんぴら参りのコツです。

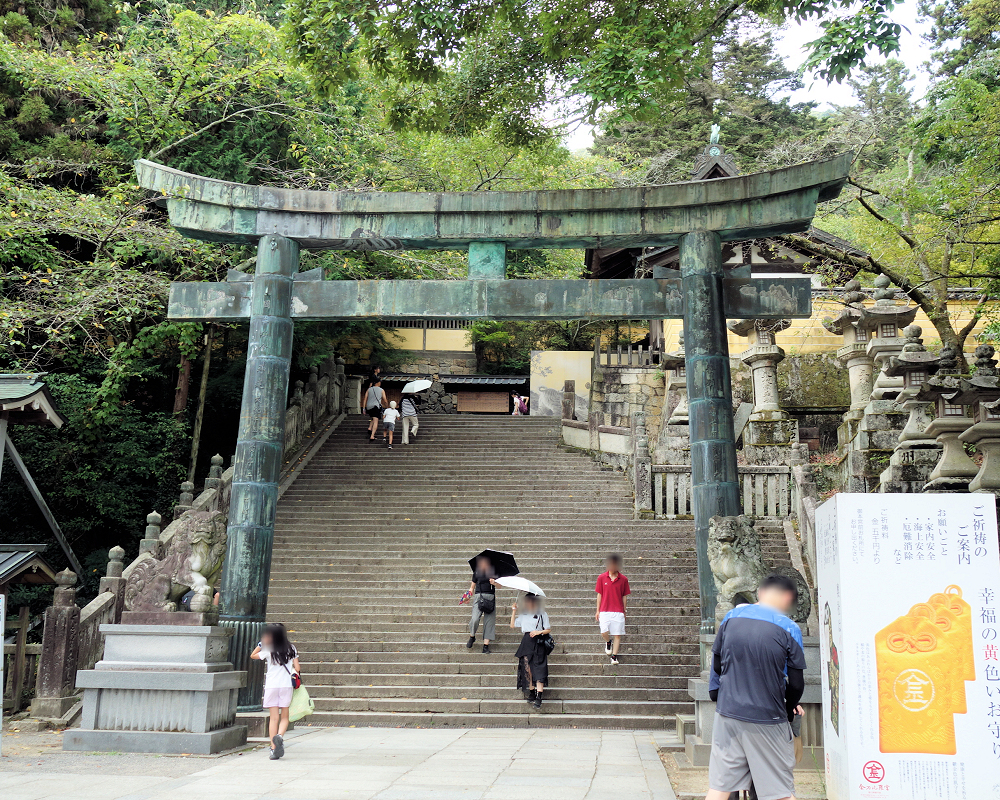

〈1段目〉ここからが石段の始まり

表参道のにぎやかな商店街を抜けると、いよいよこんぴら参りの始まりを告げる石段が目の前に現れます。

この瞬間はとても感動的でした✨

▶御本宮まで残り785段▶奥社まで残り1368段▶

一の坂〈113段目ほど〉

大門(金刀比羅宮の総門)へと続く最初の難所が一之坂。ここからいよいよ本格的な登りが始まります。

この辺りで「もう無理かも…」と心が折れそうになりましたが、助けになったのが貸し杖。一本あるだけで足への負担がぐっと軽くなります。さらに、背負っていたリュックの両脇ベルトを前に引っ張ると、まるで背中を押してもらっているような感覚に✨

長い石段を登るなら、杖とリュックはぜひおすすめしたいアイテムです💗

大門と鼓楼〈ここまで約365段目〉

石段を365段ほど登ると、大門(金刀比羅宮の総門)が参拝者を迎えてくれます。堂々とした門をくぐると雰囲気がガラリと変わり、いよいよ本格的な境内に入ったという実感が湧いてきます。

大門にたどり着く手前にあるのが、時太鼓を備えた鼓楼です。

つい見落としてしまいがちな存在ですが、毎朝6時になると太鼓の音が響き渡り、参拝者や町に一日の始まりを告げています。

▶御本宮まで残り420段▶奥社まで残り1003段▶

桜馬場

石段参拝の本番は、「大門」をくぐってから。ここから先は木々に囲まれた静かな参道が続き、空気が一気に神聖な雰囲気に変わります。

そして春になると、大門から約150メートルの石畳は「桜馬場」と呼ばれる桜並木に。両側の桜が枝を伸ばして作るトンネルは、お花見気分で歩ける絶景スポットです🌸

中間の休憩スポット〈ここまで約430段目ほど〉

御本宮へ向かう途中、約430段目あたりに休憩スポットがあります。

ここにはトイレのほか、2頭の神馬や、こんぴら狗の銅像などもあり癒しの場となっています。

また、神椿カフェでは人気のパフェを楽しむ事が出来、神椿レストランではコース料理を中心に伝統的な西洋料理を楽しむ事が出来ます。

参拝者を迎える2頭の神馬

金刀比羅宮の神馬舎には、実際に生きた神馬が2頭飼育され、参拝者が間近で見ることができます。

神馬 光驥号(こうき)

神馬 白平号(しろひら)

優しいお顔の白平号は、12歳のとても可愛い神馬でした✨

実際に境内で生きた馬に会えるというのは、やはり感動的です。石段の疲れも一気に和らぐような、ほっとするひとときでした。

こんぴら狗の銅像(ゴン)

江戸時代には、飼い主の代わりに犬が金毘羅大権現(現在の金刀比羅宮)へ参拝する風習がありました。これを「こんぴら狗」と呼びます。

犬は、飼い主の名前を記した木札や初穂料、道中の食費などを入れた袋を首にかけて出発。旅人から旅人へと連れられ、街道沿いの人々に世話をされながら、無事に金毘羅大権現にたどり着いたと伝えられています。

中間の休憩スポットで息を整えて、ここから354段先の御本宮を目指します~

▶御本宮まで残り354段▶奥社まで残り937段▶

旭社(重要文化財)〈628段目〉

ここが御本宮と勘違いする人もいるほど迫力のある存在が旭社(あさひのやしろ)です。

この社殿には、天御中主神・高皇産霊神・神皇産霊神・伊邪那岐神・伊邪那美神・天照大御神・天津神・国津神・八百万神といった多くの神々が祀られています。

建立には長い年月を要し、弘化2年(1845年)に、実に40年もの歳月をかけて完成しました。豪壮な佇まいと精緻な彫刻は、まさに金刀比羅宮を代表する壮麗な建築のひとつです。

▶御本宮まで残り157段▶奥社まで残り740段▶

賢木門

▶御本宮まで残り143段▶奥社まで残り726段▶

御前四段坂〈652段目~〉

いよいよ御本宮です。

133段の石段を4つに分けた「御前四段坂」を登り切ると、目の前に御本宮エリアが広がります。

※こちらの御前四段坂だけは一方通行で登り専用となっています。帰り道は別の石段を下るようになっているので、お間違えのないようにご注意ください。

▶御本宮まで残り133段▶奥社まで残り716段▶

御本宮(重要文化財)〈785段目〉

金刀比羅宮の御本宮です✨

御前四段坂を登りきった先、目の前に御本宮が静かに佇んでいました。785段の石段を登り切った達成感と、そこに広がる厳かな雰囲気に、胸がいっぱいになります。

社殿は古くから幾度も改築され、明治11年(1878年)に現在の姿となったもの。長い歴史を経て守られてきたその佇まいは、参拝者に特別な神聖さを感じさせてくれます。

讃岐平野の眺望(御本宮よこの展望スポット)

御本宮よこの展望スポットからは、讃岐平野が一望できます。眼

下に広がる田畑や町並み、遠くには「讃岐富士」と呼ばれる飯野山、そして瀬戸内海まで見渡せる大パノラマ。

785段を登り切った先で出会うこの景色は、疲れが吹き飛ぶほどのご褒美です。登ってきたからこそ味わえる達成感と絶景に、思わず深呼吸したくなります。

社務所(授与所)

御本宮エリアには授与所があり、営業時間は 9時〜17時。ここでは御朱印やお札、お守り、絵馬などを授かることができます。

中でも人気なのが、黄金色に輝く「幸福の黄色いお守り」。

神仏研究家・桜井識子さんの著書でも紹介されていて、奥社に向かい神様の波動をたっぷり入れて頂きましたと記されています。

もちろん✨私も同じように参拝して来ました。

授与所は、奥社にもあり(9時~16時半)、ここでは奥社限定のお守りや御朱印を授かることができます。

奥社(厳魂神社)御本宮から583段先のパワースポットへ

奥社への参道

御本宮にお参りを済ませたあと、さらに石段を登って奥社(厳魂神社)を目指しました。ここからは約583段が加わり、合計で1,368段の道のりとなります。

石段の数だけ見ると気が遠くなりますが、奥社へと続く参道は緑の木々に包まれ、とても清々しい雰囲気です。

▶奥社まで残り583段▶

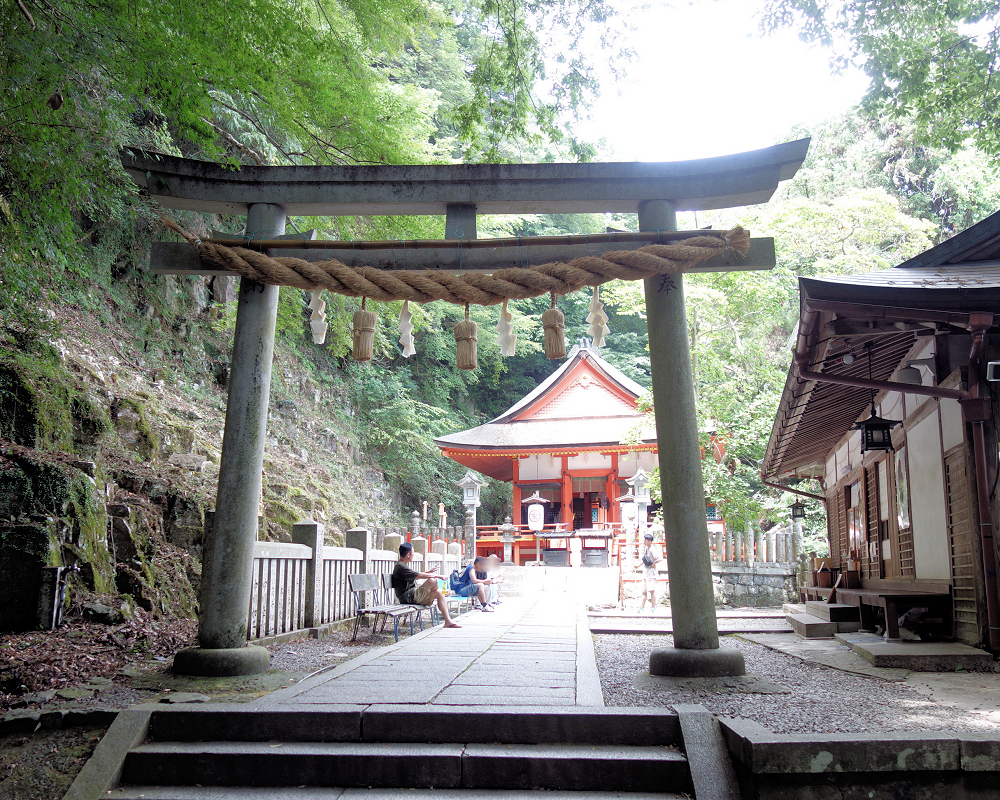

白峰神社〈951段付近〉

白峰神社の御祭神は崇徳天皇で、相殿には、御母である待賢門院と、山の神として信仰される大山祇神が祀られています。

崇徳天皇は、保元の乱(1156年)で敗れ讃岐へ流されました。その後、金毘羅大権現を深く崇敬し、境内の「古籠所」に籠って祈り、近くの「御所之尾」を仮の御所として過ごしたと伝えられています。

静かな雰囲気の中に、崇徳天皇の生涯にまつわる歴史を感じられる神社です。

▶奥社まで残り445段▶

厳魂神社(奥社)〈1368段〉👏パワスポ👏

ついに奥社(厳魂神社)に到着しました✨

1,368段の石段を登り切ったときの達成感と、「こんぴらさんの奥社まで来ることができた!」という喜びで胸がいっぱいになり、思わず涙が溢れ出ました。

長い道のりの先に待っていたこの瞬間は、言葉では言い尽くせないほど特別な体験です。

御本宮からさらに石段を登り続け、合計1,368段を登り切った先にあるのが、奥社(厳魂神社)です。標高はおよそ421メートル。森に囲まれた社殿は、静寂と清らかな空気に包まれ、御本宮とはまた違った神聖さが感じられます。

今回、「幸福の黄色いお守り」を授かり、奥社まで持って行き、お社の階段に置いて神様の波動をたっぷり入れて頂く――そんな目的がありました✨

参拝者が多いと出来ない事なので、無事に果たせた時はその場でガッツポーズ✨ 長い石段の疲れも一気に吹き飛び、子どもたちに渡す瞬間を思い浮かべるだけで、胸がいっぱいになりました。

授与所(奥社限定のお守り)

奥社横の授与所です(9時~16時半まで)

奥社限定の「天狗御守」を授かることができます。なぜに天狗なのかと思っていたら...

からす天狗と天狗

岩に烏天狗と天狗がいらっしゃいました✨

参拝を終えて

金刀比羅宮は、長い石段の先に広がる特別な世界でした。

785段を登り御本宮にたどり着いたときの達成感、さらに1,368段を登り切って奥社で感じた清々しさは、言葉では言い表せないほど心に残る体験です。

門前町でのうどんや甘味も、旅を彩る大切な楽しみ。体も心も満たされる、まさに「こんぴら参り」ならではのご褒美でした。

ゆっくりと一歩一歩、自分のペースで歩むことができれば、必ずたどり着けます。

そしてその先には、特別な景色とご縁が待っています。

「登って良かった」と思える瞬間を、ぜひ体験してみてください✨