京都北区の住宅街に佇む今宮神社は平安時代の疫病除け信仰を受け継ぐ1000年の歴史を持つお社です。静かな佇まいの境内と素朴な門前菓子「あぶり餅」が評判で、良縁・開運の玉の輿神社としても親しまれています。

桜井識子さん(神仏研究家)によると、こちらには強力なパワーの持ち主【牛頭天皇】がいらっしゃるとか✨期待に胸を膨らませ張り切って楼門をくぐりました✨

詳細情報

| 公式 | こちら▶ |

| 所在地 | 京都府京都市北区紫野今宮町21 |

| 問合せ | 075-491-0082 |

| 参拝時間 | 24時間 |

| 入館料 | 拝観料無料 |

| 駐車場 | 今宮神社大和ハウスパーキング 9時~18時 1時間100円(以後30分100円) |

| 授与所 | 9時~17時 |

| 縁起物 | 御朱印・お札・御守りなど 識子さんおススメの縁起物有り 「宝船の絵」 |

| ご利益 | 「玉の輿神社」として良縁開運にご利益があるとされています。 厄病退散、健康長寿、開運、芸事祈願、病気平癒、無病息災、良縁成就、開運出世など |

※情報や画像は撮影時のものです。お出かけの際には直接現地にお問合せ下さい。

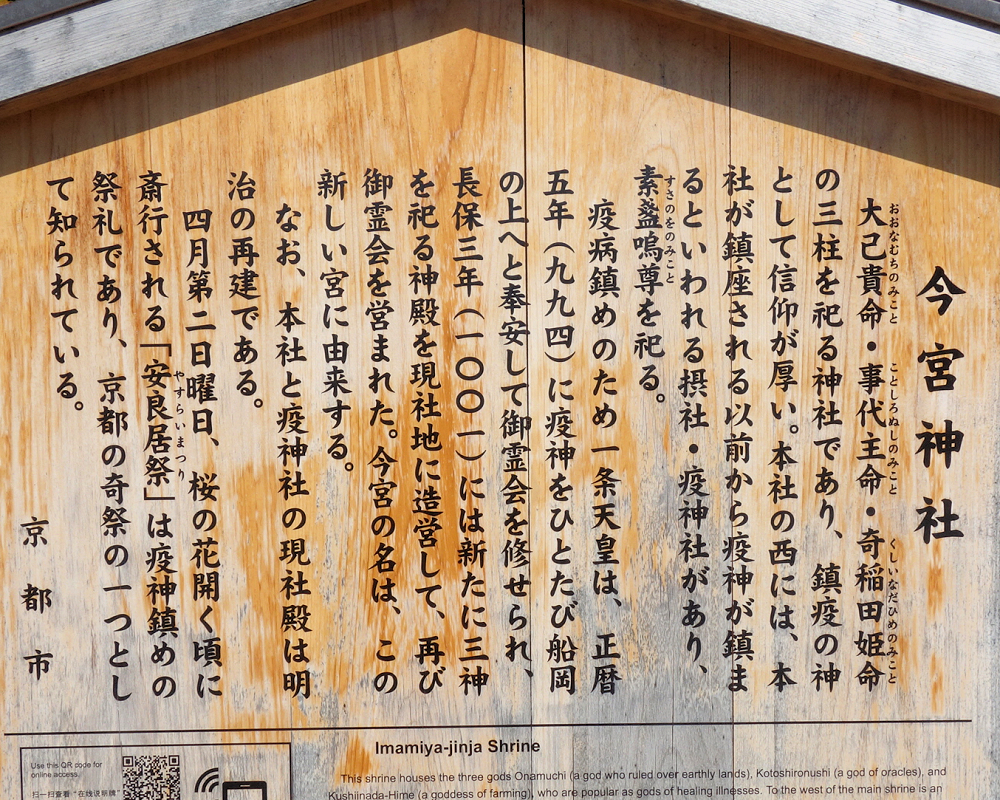

今宮神社の歴史と由来

今宮神社は、平安時代に疫病を鎮めるために創建された神社で、もともとは、この地にあった疫神をお祀りしたのが始まりです。その後、さらに三柱の神様をお迎えして、人々の健康や厄除けを願う場所として大切にされてきました。

江戸時代には、西陣の八百屋の娘から将軍の母になった桂昌院がこの神社を深く信仰し、社殿の整備やお祭りの復活などに尽くしました。このことから「玉の輿の神社」とも呼ばれ、良縁を願う人にも親しまれています。

現在の社殿は明治時代に建てられたもので、国の文化財にもなっています。千年以上の歴史をもつ今宮神社は、今も変わらず多くの人に信仰されています。

門前名物【あぶり餅】

今宮神社に来たら、是非✨食べて頂きたいのが、名物の「あぶり餅」。

今宮神社の東門を出たところには、門前名物「あぶり餅」の老舗が2軒並んでいます。

1000年以上の歴史をもつ「一文字屋和輔(一和)」と、江戸時代創業の「かざりや」。

あぶり餅は、小さくちぎったお餅を竹串に刺し、きな粉をまぶして炭火であぶり、白味噌の甘辛いたれをかけたもの。どちらの店も、香ばしい香りと素朴な甘さが魅力で、参拝後にほっと一息つける場所です。

2軒は味の系統が少し違い、「一和」は甘さ控えめで上品な味、「かざりや」はコクのある濃い味が特徴。食べ比べを楽しむ方も多く、どちらも地元の人や観光客に愛されています。

営業時間はおおよそ10時~17時、定休日は水曜日(祝日・1日・15日の場合は営業)です。

境内の見どころ

今宮神社の境内は広く、中央の参道を進むと本殿や拝殿をはじめ、さまざまな摂社・末社が並んでいます。静かで落ち着いた雰囲気の中を歩きながら、それぞれのお社をゆっくりと巡ることができます。

堂々たる存在感!今宮神社の楼門

今宮神社の正面に立つのが、立派な【楼門】です。朱色に塗られた門は遠くからでも目を引き、今宮神社の「顔」ともいえる存在です。この門は大正時代に建てられたもので、堂々とした佇まいが境内の厳かさを感じさせてくれます。

楼門をくぐると、雰囲気は一変し落ち着いた石畳の参道が本殿へと続いています。

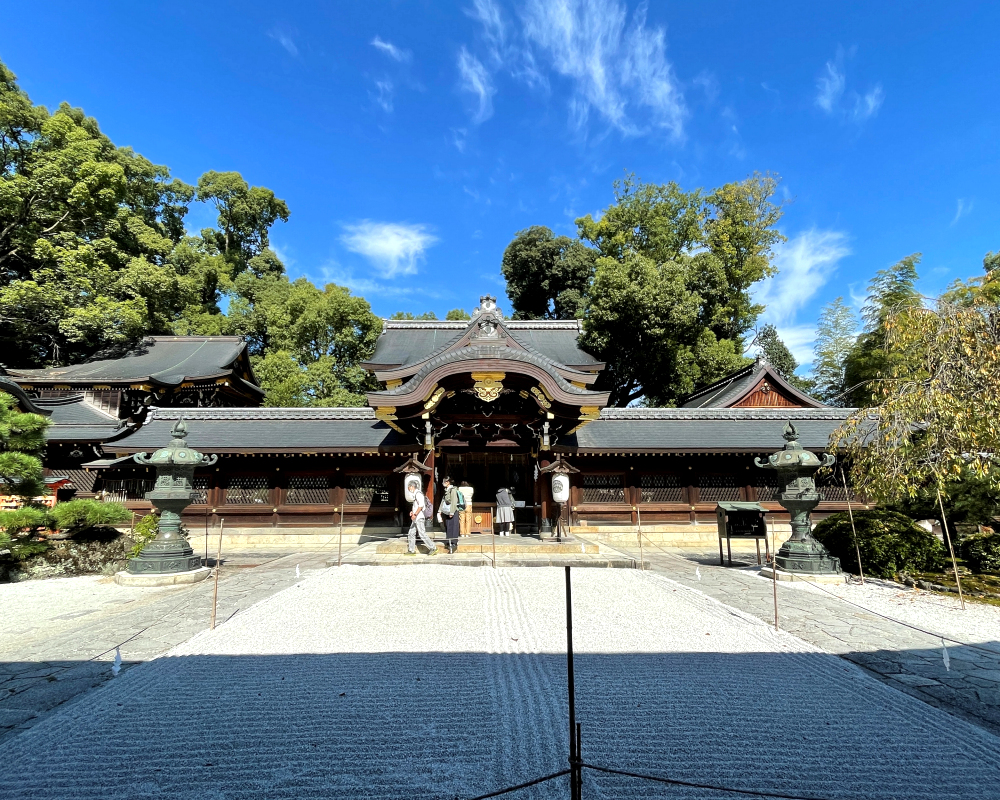

【本殿】 三柱の神様がお祀りされる神聖な場所

今宮神社の本殿には、大己貴命、事代主命、奇稲田姫命の三柱の神様がまつられています。健康長寿や厄除け、良縁成就など、さまざまなご利益で知られています。

現在の本殿は、明治35年に建てられたもので、国の登録有形文化財にも指定されています。黒塗りの外観に金具がきらりと光り、落ち着きのある美しさが漂います。

【疫社】今宮神社のはじまりとされるお社

今宮神社の本殿のすぐそばにあるお社が【疫社】です。荒ぶる力と病を鎮める力をあわせ持つ神様「素戔嗚尊」がお祀りされています。

この疫社は、今宮神社のはじまりにあたる場所です。平安時代より前、紫野の地に疫病が流行した際、人々はこの地の神様に病の終息を祈りました。その信仰が御霊会という祭礼につながり、やがて今宮神社が創建されるきっかけとなったのです。

疫社には、無病息災や病気平癒のご利益があるとされ、今も変わらず多くの方が健康を願って参拝しています。

格式と美しさを兼ね備えた【拝殿】

拝殿は、本殿の正面に建ち、境内の中心にあたる場所にあります。現在の建物は元禄7年に造られ、弘化3年(江戸時代の末期)に修理されたものです。

毎年5月1日には、「今宮祭」に向けて、3基の神輿が倉からこの拝殿へ運ばれる「神輿出し」という神事が行われます。拝殿は神様を迎えるための大切な儀式の舞台となっているのです。

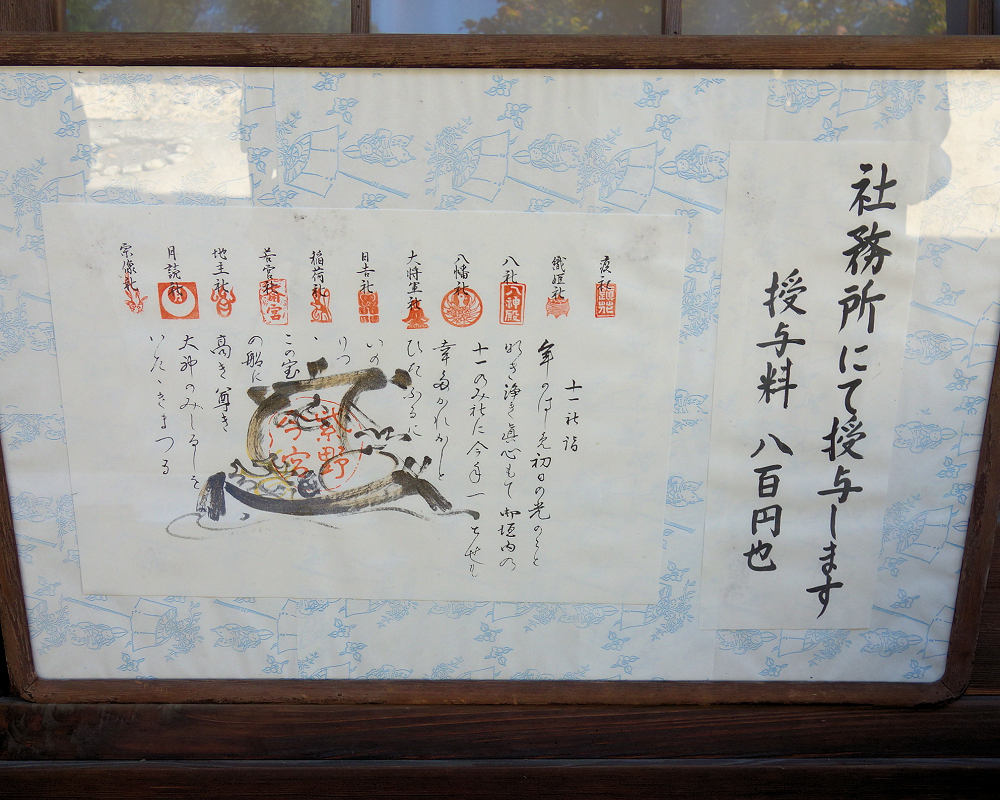

社務所(授与所)

楼門をくぐって右手に見えるのが授与所です。ここでは、お守りやお札、絵馬、御朱印などをいただくことができます。

今宮神社ならではの「玉の輿守」は、桂昌院にちなみ作られた可愛らしいお守りで、良縁を願う女性たちに人気です。また、健康を願う「やすらい守」や、芸事の上達を願う「織姫守」など、願いに応じたお守りが揃っています。

御朱印も丁寧に書いていただけるので、旅の思い出や記念としておすすめです。授与所は朝9時から夕方5時まで開いています。

桜井識子さんおすすめの縁起物

今宮神社には、桜井識子さんおススメの縁起物があります。縁起物はちょこちょこ集めてまとめて飾ると福を呼び込むとされる、まさに縁起物✨

【宝船の絵】

授与所で購入し、境内社の名前が書かれている箇所に、自分で朱印を押して完成させます。今回の参拝のお目当ての一つは「宝船を絵」✨購入出来てラッキーでした✨

狛犬さん

堂々とした構えと力強い佇まいからは、気品と風格が感じられ、まさに神域を守護するにふさわしい存在感を放っています。

織姫社

西陣織の祖神・栲幡千千姫命をお祀りし、芸事や技芸の上達を願う人々に信仰されています。

八社

大国社・蛭子社・八幡社・熱田社・住吉社・香取社・鏡作社・諏訪社の八社をお祀りしています。

大将軍社・八幡社

左側のお社が八幡社です。

石清水八幡宮の御祭神、応神天皇・比咩大神・神功皇后をお祀りしています。

右側のお社は大将軍社。

大将軍八神社ともいい、素盞嗚尊と同一神ともされる牛頭天王、八大王子をお祀りしています。

紫野稲荷社

紫野稲荷社の御祭神は伏見稲荷大社と同じく宇迦御魂命をお祀りしています。

絵馬舎

江戸時代後期に建立。古来より、馬は神様の乗り物とされ、願いを届けるために実際の馬を奉納する風習がありました。時代が進むとともに、それが板に描いた馬の絵=絵馬となり、人々は願い事を書いて奉納するようになりました。後にこれが絵馬となり奉納する殿舎が建てられました。

阿呆賢さん(神占石)

古くから「神占石」ともいわれ、病気平癒を願って手で撫でたり、体の悪いところをさすると健康回復を早めると伝えられています。

また「重軽石」とも呼ばれ、まずは手の平で石を三度軽く叩き持ち上げてみます。その後、願い事を込めて三度撫でて再び持ち上げた際に軽く感じれば、願いが成就すると伝えられています。

玉の輿神社

江戸時代には五代将軍・徳川綱吉の母である桂昌院(けいしょういん)がこの神社を深く信仰しました。桂昌院は、1627年に京都西陣の八百屋の娘として生まれ、のちに三代将軍家光の側室、そして五代将軍綱吉の生母となりました。彼女の出世は「玉の輿」の語源とも言われ、今宮神社への深い信仰とともに伝説となっています。

元禄7年(1694年)には、桂昌院の寄進により本殿や拝殿などの社殿が整備され、祭礼も復興されました。これにより今宮神社は再び人々の信仰を集めるようになり、現代では「玉の輿神社」としても広く知られるようになりました。

参拝を終えて

今宮神社は、京都の中心地から少し離れた静かな場所にありながら、深い歴史と豊かな自然、そして素朴な門前文化を感じられる神社です。

賑やかな観光地とは一味違う、ゆったりとした時間の流れる今宮神社。健康を願う人、縁を求める人、そして歴史にふれたい人、誰にとっても心に残る場所になるはずです。京都を訪れた際には、ぜひ立ち寄ってみてください。