京都には豊臣秀吉公ゆかりの地が点在しています。豊国廟、方広寺の鐘、そして豊国神社の三か所を巡り、秀吉公の足跡を辿ってみました。

今回のご紹介は、織田信長亡き後、天下統一を果たした「豊臣秀吉公」をお祀りする【豊国神社】です✨

大鳥居の向こうには、立派な唐門が見えてきます。黒(焦げ茶)に金をあしらった美しい造の唐門と秀吉公のイメージが重なって物凄い迫力を感じました。

詳細情報

| 公式 | こちら▶ Instagram▶ |

| 所在地 | 京都市東山区大和大路正面茶屋町530 |

| 問合せ | 075-561-3802 |

| 参拝時間 | 自由参拝 |

| 拝観料 | 無料(宝物館は有料) |

| 駐車場 | 参拝中のみの無料駐車場有 ※社務所で受付が必要 |

| 授与所 | 9時~17時 御朱印有り(受付は16時半まで) |

| 縁起物 | 太閤出世ぞうり✨仕事絵馬✨ |

| ご利益 | 出世開運・厄除招福・良縁成就 |

※内容や画像は撮影時のものです。お出かけの際には直接現地にお問合せ下さい。

豊国神社とは

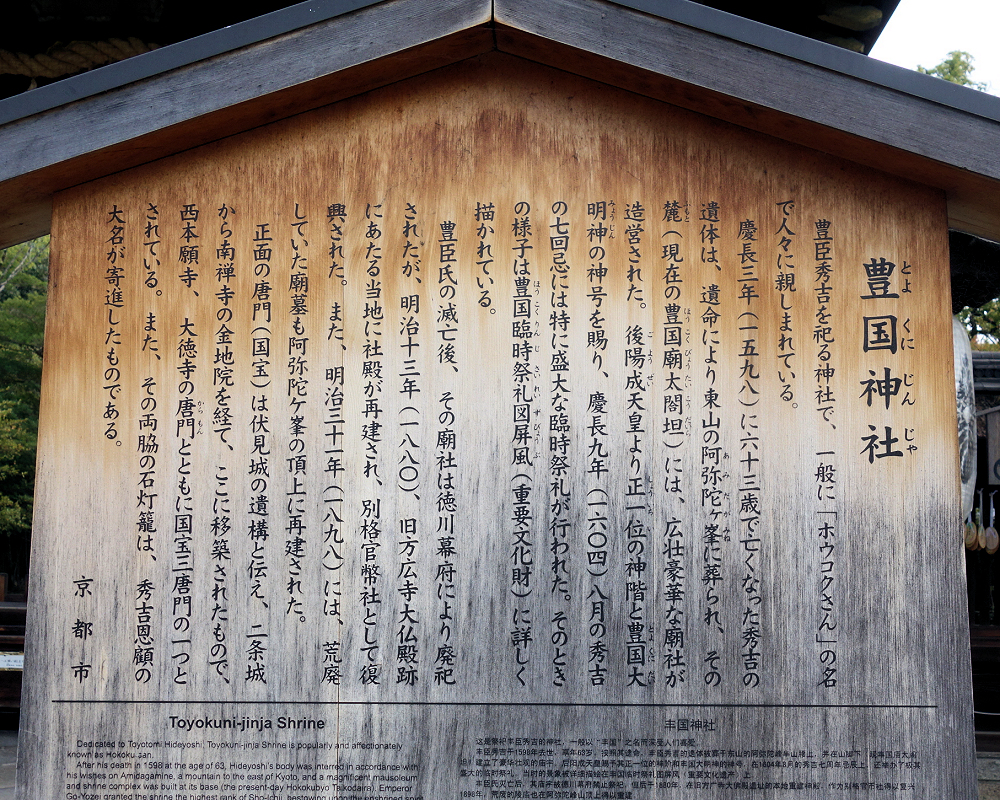

豊国神社は、天下人・豊臣秀吉公をお祀りする全国の豊国神社の総本社です。境内には秀吉公ゆかりの品々が保存され、桃山文化の意匠を今に伝える建造物が残っています。

1599年、秀吉公の死後、朝廷より「豊国大明神」の神号を授かり、東山・阿弥陀ヶ峰の麓に創建されました。一時は壮大な社領と社殿を誇りましたが、豊臣家の滅亡後、徳川幕府により廃絶。その後、明治元年に明治天皇の勅命で再興され、現在の地に社殿が造営されました。

境内散策

国宝「豊国神社唐門」

境内の正面には、ひときわ目を引く国宝の唐門があります。これは伏見城の遺構と伝わる四脚門で、黒漆塗りに金具と色鮮やかな彫刻が施された桃山時代を代表する建築です。

西本願寺、大徳寺、豊国神社は「国宝三唐門」とされ、桃山時代に造られた貴重な建造物として国宝に指定されています。

かつて秀吉公が住んでた伏見城から→二条城→金地院へと移され、秀吉公をお祀りする豊国神社の唐門として移設されたようです。

豊國大明神の額は創建当時のものだそうです。

豊国神社では、唐門の前にお賽銭箱が設置してあり、こちらで参拝する事になります。

唐門を正面に見ながら進むと、拝殿とその奥の本殿が一直線に並び、拝殿内では秀吉公が祀られています。普段は社殿まで行く事が出来ません。正月三が日のみ社殿の方でお参りする事が出来るそうです。

授与所と縁起物

授与所です。

桜井識子さんおススメの縁起物

豊国神社では神仏研究家の桜井識子さんもおすすめする縁起物を授与しています✨

右側の「仕事絵馬」は文字を書かずにそのまま持ち帰り、部屋の高い場所に吊るしておくと良いとされています。また、写真にはありませんが「太閤出世ぞうり」も人気のある縁起物の一つです✨

瓢箪

境内には、珍しい瓢箪型の絵馬がありました。

秀吉がまだ木下藤吉郎と呼ばれていた頃、稲葉山城の戦での功績により、信長から瓢箪を馬印とすることを許されました。その後、戦に勝つたびに瓢箪を増やし、「千成瓢箪」と呼ばれるようになったことにちなみ、豊国神社では瓢箪型の絵馬を奉納できるようになっています。

瓢箪といえば、境内の手水舎にもそのモチーフが使われていて、秀吉公にちなむ意匠が随所に見られました✨

豊臣家の家紋「五七桐」の上に、金の瓢箪の口からご神水が流れてくる、なんとも縁起の良い眺めです✨

槇本稲荷神社(境内末社)

■ご利益:商売繁盛・家内安全

豊国神社が再建されたとき、鎮守社として若王子から移転されたようです。

秀吉公ゆかりの地~【方広寺】

豊国神社から徒歩すぐの場所にあるのが、かつて秀吉公が建立した大仏殿・方広寺の跡地。そこには有名な「国家安康 君臣豊楽」の銘文が刻まれた大きな鐘が残っています。この銘が家康の怒りを買い、大坂の陣の発端となったという歴史がある場所です。

秀吉公ゆかりの地~【豊国廟】

さらに足を延ばし、阿弥陀ヶ峰の山頂にある秀吉公の墓所「豊国廟」にもお参りしました。長い石段を登った先にある墓塔の前からは、京都市内を一望できる静かな空間が広がります。