八百万の神々が集う「神在月」

日本では旧暦10月を「神無月」と呼びます。全国の神々が出雲に集まってしまうため、他の土地には神様がいなくなる――そんな伝承が古くから伝わっています。しかし出雲では逆に、この月を「神在月(かみありづき)」と呼びます。全国から八百万の神々が一斉に集まり、人々の縁や来年の運命を話し合う祭典が出雲大社の神在祭です。

この由来は『古事記』に記された国譲り神話に遡ります。国土を天照大神に譲った大国主大神は、「目に見えない幽なる神事(縁結びなど)」を司ることを請け負いました。そのため彼が八百万の神々を招き、人の縁や寿命、豊穣について議論する場が出雲大社に設けられたのです。

出雲大社 基本情報

| 公式 | こちら▶ |

| 所在地 | 島根県出雲市大社町杵築東195 |

| 問合せ | 0853-53-3100 |

| 参拝時間 | ■6時~19時 時間帯以外は銅鳥居前での参拝となります ■素鵞社は16時半まで |

| 拝観料 | 無料 |

| 駐車場 | 無料駐車場あり 出雲大社大駐車場 6時~20時 |

| 社務所 | 6時半~19時 |

| 授与品 | 御朱印・お札・絵馬・御守り・縁起物多数 |

| 車椅子貸出 | 8時半~16時半 社務所で貸出 |

※撮影時の情報です

駐車場について

|

■出雲大社大駐車場 所在地:島根県出雲市大社町杵築東195

|

神在祭の神事とスケジュール

神在祭は旧暦10月10日から17日までの7日間(新暦では11月頃)行われます。主な神事は以下の通りです。

| 神迎神事 初日の夜、稲佐の浜で御神火を焚き、龍蛇神を先導役に八百万の神々をお迎えします。続く行列は出雲大社へと進み、拝殿で神迎祭が行われます。 |

| 神在祭 神々が出雲大社や上宮に集まり、縁結びや五穀豊穣についての神議り(会議)を行うと伝えられます。本殿両脇の「十九社」には神々がお泊りになるため、期間中は特別に扉が開かれます。 |

| 縁結大祭 神在祭期間中の中日に斎行される特別な祭典。大国主大神と八百万の神々に、良縁成就を願う参拝者が全国から集まります。 |

| 夜神楽祈祷 期間中の毎夜、神楽殿で参列者一人ひとりの願いを読み上げ、巫女舞とともに祈祷されます。 |

| 神等去出祭 最終日に神々を送り出す神事。「お立ち~、お立ち~」の声と共に八百万の神々が出雲を後にし、全国へ帰られると伝えられます。 |

稲佐の浜に降り立つ神々 ─ 縁結びと御砂取りの神秘

稲佐の浜と神迎神事

出雲大社から西へ約1kmの日本海沿いにある稲佐の浜は、神迎神事の舞台です。海岸に立てられた神籬に神々をお迎えし、その後は神職と参列者による神迎行列が続きます。夜の砂浜に並ぶ御神火と雅楽の音色は幻想的で、出雲ならではの神秘を体感できます。

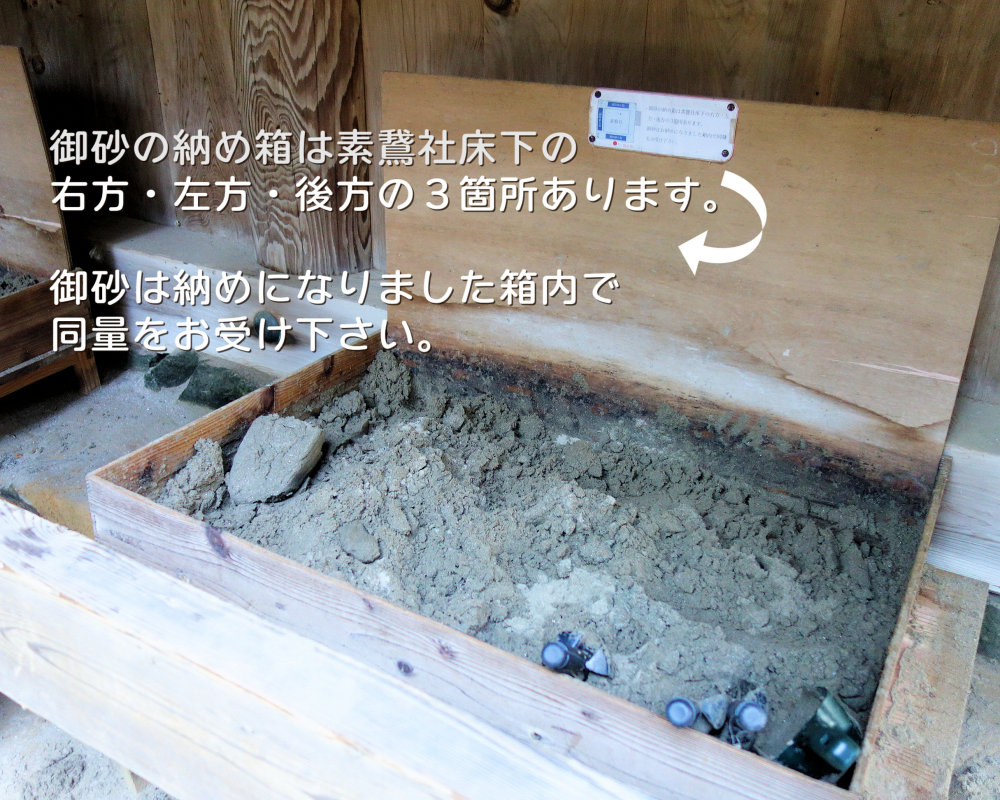

御砂取り:お清めの砂を持ち帰る作法

出雲大社には、参拝者が“お清めの砂”を授かる御砂取りという古くからの習慣があります。神在祭や通常参拝時にも人気で、ご利益のある風習として注目されています。

- 稲佐の浜でお砂を頂く

浜辺の砂をほんの少しいただきます。ジップロックなどに入れると便利! - 出雲大社・素鵞社に納める

御本殿の裏手にある素鵞社の床下に、稲佐の浜から持ってきた砂を納めます。 - 素鵞社の清められたお砂をいただく

代わりに、素鵞社の床下に置かれている清めの砂をいただき、家に持ち帰ります。

持ち帰った砂のご利益

授かった御砂は、自宅や土地を守るために用いられます。

玄関や車、乗り物などのお清めに、家庭や敷地の四隅への撒布による厄除けや、土地清めなど。

出雲大社での参拝の作法

出雲大社の参拝作法は全国の多くの神社とは少し異なり、二拝四拍手一拝。二度深くお辞儀をして、四回手を打ち祈り、最後にもう一度深くお辞儀をします。この独特の作法こそ、出雲大社ならではの特別な体験。ここでしか味わえない参拝の瞬間ですね✨

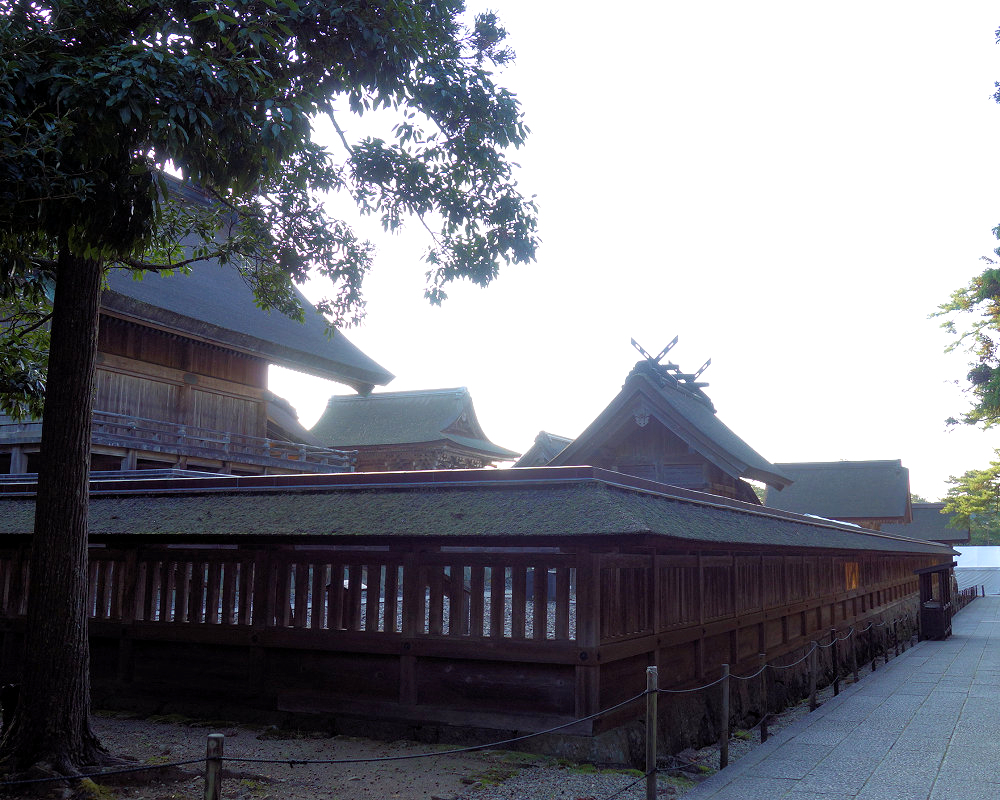

境内の見どころ

御本殿(国宝)

大社造の壮大な社殿。西方の海を見守るように鎮座されています。かつては高さ48m以上の巨大神殿だったと伝わり、心御柱の発掘でその伝説が証明されました。

西側参拝所

御本殿は南を正面として建てられていますが、御神座は西向きにお鎮まりです。古代には「西は常世(とこよ)=神々が住まう理想郷」と考えられていたためとも言われています。

そのため御本殿の西側にも参拝所が設けられており、参拝者は大神さまとまっすぐ向き合って、特別なお参りをすることができます✨

参道

多くの神社の参道は本殿へ向かうほど高くなる「上り坂」ですが、出雲大社は反対に下り坂の参道になっています。これは非常に珍しく、「神様の方から人々に近づいてくださる」という象徴的な意味が込められているとも言われます。

拝殿

昭和38年(1963年)に再建されたこの建物は、戦後最大の木造神社建築ともいわれ、堂々とした佇まいで参拝者を迎えてくれます。

拝殿の正面に掛かる大注連縄は、長さ約6.5m・重さ1.5トンにも及ぶ迫力満点のもの。写真でもよく見かける出雲大社のシンボルです。

八足門

本殿の正面にある拝所です。名前の由来は、屋根の四方に「八本の柱(庇のように突き出した部分)」が伸びていることから「八足門」と呼ばれます。

本殿の御神座は西向きに鎮まっているため、八足門から参拝すると大国主大神を「横から拝む」事に。この参拝の形も出雲大社ならではの特徴です。

十九社

神在祭の期間に全国から集まる八百万の神々がお泊まりになる御宿とされています。普段は扉が閉ざされていますが、神在祭のときだけ開かれ、特別な雰囲気に包まれます。

参道を歩いていても見逃してしまいがちですが、十九社の前に立つと「ここに神々が集っているんだ」と思うと、静かな感動があります✨

素鵞社

大国主大神のお父神である素戔嗚尊が祀られています。

この社の床下には“清められた御砂”が納められており、稲佐の浜の砂と交換する「御砂取り」の場所としても有名です。

授与所

朝は6時半から開いているので、早朝の参拝でもお札や御守りを購入する事が出来ます。

識子さん流の参拝方法を少しだけご紹介

神仏研究家・桜井識子さんの著書やブログで紹介されていた、出雲大社・神在祭での参拝方法を、ここで少しだけご紹介します。

もちろん、私も識子さん流でしっかりと参拝してきました✨

ただし、すべての内容をここでお伝えすることはできませんので、詳しく知りたい方はぜひ識子さんの著書

『神社仏閣パワースポットで神様とコンタクトしてきました』 をご覧ください。

参拝のヒントがたくさん詰まっていて、おすすめです。

神様方にご挨拶

神在祭では、お願いごとをするよりも、会議のために集まっている神様方へご挨拶をするのが良いそうです。

私の場合は…

「〇〇県〇〇市から参りました、ゆりはるです。」と名乗り、ついでに家族の紹介も。

さらに「神様方の神社に伺いました際には、どうぞよろしくお願いいたします」と、出雲に集まっている神様方にご挨拶します。

図のピンクで示されている辺り――ちょうど西側遥拝所のあたりから、本殿の上空を見上げながら「ここに神様方がいらっしゃるのね」と想像しつつ自己紹介をすると良いそうです。

その際、仕事のことや、これからどう頑張っていきたいかといった思いをお伝えするのもおすすめです。

この辺りが西側遥拝所のあるピンクで塗られた所。この辺りを歩くときに。心の中で、しっかりとご挨拶や自己紹介をすると良いのだそうです。

パワスポ

パワスポもあります✨

図の黄色の丸の場所。

こんなふうにロープが張られていて、そのギリギリの場所がパワースポットなのだそうです。

朝から識子さんのファンらしき方々が、ずらりと3~4人並んで立っていました。

「立てないなぁ」と思いながら境内を一回りして戻ってきても、まだ同じ場所にいて…。

でも、せっかく出雲まで来たのだからと、空いた隙間を見つけて、私もしっかりとパワースポットとされる場所に立たせてもらいました✨

この本殿の上空に神様方が集まって会議をされているのだなと思いながら。。。

参拝を終えて・・・

神在祭の出雲大社は、やはり特別な空気に包まれていました。

全国から神様方が集まるというこの時期に、参拝できたことは何よりのご縁。

拝殿の前に立ち、神々の息吹を感じながら手を合わせると、日常のあわただしさを忘れて心が澄んでいくようでした。

そして、稲佐の浜の美しいリフレクションや、出雲そば、しまねっこ電車、松江城の紅葉…旅のひとつひとつが素敵な思い出になりました。

また来年も、この地で神様方にご挨拶できるように。

新しいご縁に恵まれることを願いながら、再び出雲を訪れたいと思います。